De nouveaux défis émergent dans le monde complexe de la défense antiaérienne et transforment la manière dont évoluent la sécurité nationale et la défense européenne. Parmi eux : la montée en puissance des missiles balistiques, particulièrement visible dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Face à des menaces de plus en plus marquées telles que les missiles balistiques manœuvrables, les missiles de croisière hypersoniques et les véhicules hypersoniques planants, les stratégies traditionnelles de défense s’avèrent souvent insuffisantes.

Quelles sont les dernières avancées en matière de technologies d’interception de missiles hypervéloces et d’innovations européennes sur ces types de missiles?

Quels développements récents soulignent l’engagement des pays européens en ce sens ?

Des missiles à la vitesse du son… et au-delà

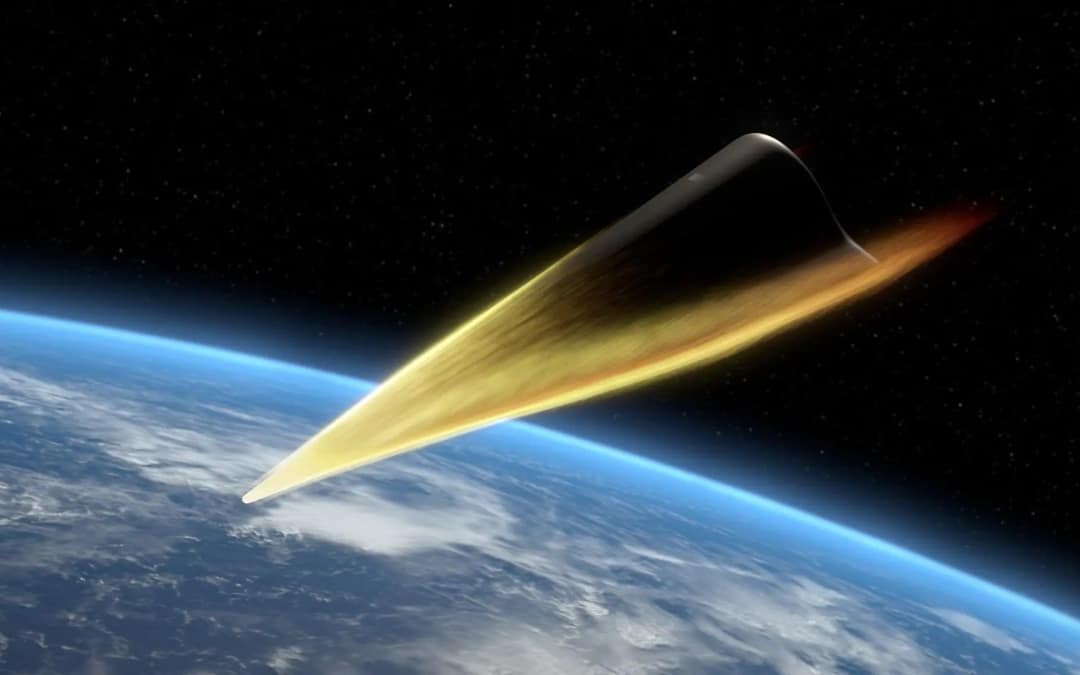

Un missile hypersonique, dans sa forme la plus basique, est un missile qui se déplace à une vitesse supérieure à Mach 5 (plus de 6 000 km/h, soit 5 fois la vitesse du son).

Certains engins, comme le planeur hypersonique expérimental V-MAX développé par ArianeGroup ou le missile Avangard russe, sont conçus pour évoluer au-delà de Mach 5 (et jusqu’à Mach 20), avec pour certains une manœuvrabilité partielle en vol atmosphérique.

© Ariane Group

Cette capacité à combiner vitesse extrême et trajectoires imprévisibles complexifie considérablement les scénarios d’interception. Cette caractéristique rend leur trajectoire difficile à prévoir, et donc leur interception particulièrement complexe pour les systèmes de défense actuels.

Ces missiles utilisent généralement des statoréacteurs ou des moteurs à propergol solide pour atteindre et maintenir ces vitesses extrêmes.

Historiquement, les États-Unis, la Russie et la Chine ont pris une avance considérable dans ce domaine.

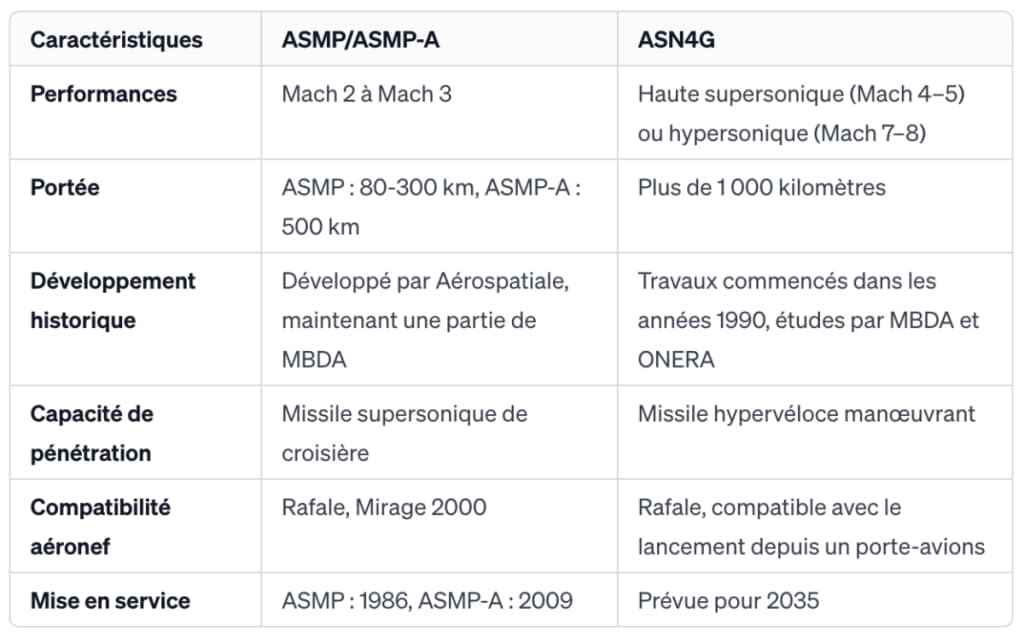

L’Europe, quant à elle, est longtemps restée en retrait, à l’exception notable du consortium MBDA avec les missiles ASMP et ASMP-A, capables d’atteindre des vitesses de l’ordre de Mach 3.

Ce retard est en passe d’être comblé grâce aux initiatives récentes.

Contrairement aux missiles balistiques classiques, les missiles hypersoniques suivent des trajectoires plus basses et plus imprévisibles. Leur vitesse extrême génère également des contraintes thermiques et mécaniques élevées : la pointe d’un planeur hypersonique peut dépasser les 2 000 °C, nécessitant des matériaux avancés et une conception extrêmement précise.

Une accélération européenne visible

Depuis 2023, plusieurs initiatives concrètes témoignent de la volonté de l’Europe de renforcer ses compétences en matière de technologies hypersoniques.

MBDA, acteur majeur de l’industrie de la défense, a notamment présenté plusieurs projets structurants.

Parmi eux, le projet Aquila, un concept d’intercepteur endoatmosphérique (opérant dans l’atmosphère) conçu pour intercepter des menaces hypersoniques. Aquila est développé dans le cadre du programme européen HYDIS², qui regroupe 19 partenaires industriels de 14 pays et est soutenu par le Fonds européen de la défense.

En 2024, HYDIS2 a franchi une étape majeure avec la validation de sa revue de mission. Il est également lié au programme PESCO TWISTER (Timely Warning and Interception with Space-based Theater Surveillance).

Parallèlement, le programme HYDEF, également soutenu par l’Union européenne, explore une autre approche d’intercepteur endoatmosphérique avec un budget de 110 millions d’euros sur 36 mois. Il complète la dynamique lancée autour d’Aquila.

À noter : la France ne participe pas au programme HYDEF, préférant concentrer ses efforts sur le projet HYDIS2 avec MBDA, considéré comme plus aligné avec ses capacités industrielles et stratégiques déjà engagées dans le domaine hypersonique.

Autre initiative déjà citée : V-MAX, un planeur hypersonique porté par ArianeGroup et l’ONERA. En juin 2023, son premier vol a été réalisé avec succès et est venu valider des technologies critiques dans des conditions de vol extrêmes. Le programme doit se poursuivre avec le démonstrateur V-MAX 2 , destiné à approfondir les compétences nationales dans ce domaine stratégique.

Côté missile d’attaque, la France avance également avec le développement de l’ASN4G, successeur du missile ASMP-A. Doté d’un superstatoréacteur, il devrait atteindre Mach 6 à 7 avec une portée supérieure à 1 000 km. Intégré au standard Rafale F5, il renforcera la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire française d’ici 2035.

Lancé en 2014, ce programme fait suite à des études confiées à MBDA et à l’ONERA pour explorer les technologies de rupture en matière de propulsion et de furtivité.

Pour mieux comprendre l’évolution technologique que représente l’ASN4G, voici un aperçu comparatif des deux générations de missiles nucléaires aéroportés développés par MBDA, l’ASMP-A et son successeur :

Les progrès technologiques observés depuis 2023 marquent un tournant : l’Europe ne se contente plus d’observer, elle structure une réponse coordonnée. Cette stratégie repose sur trois piliers :

- Une coopération industrielle renforcée (MBDA, ONERA, ArianeGroup, OCCAR…)

- Des programmes européens structurants, cofinancés et mutualisés

- L’intégration de ces projets dans les doctrines de défense européennes

Les défis restent nombreux : détection précoce, suivi de trajectoire, interopérabilité des systèmes, gestion thermique, réduction de la charge utile… mais les avancées rapides sur Aquila, HYDIS2, V-MAX et ASN4G illustrent l’engagement européen à retrouver une position compétitive dans ce domaine sensible.

Selon le Centre d’études stratégiques de la Marine (CESM), dix des treize pays disposant des plus gros budgets militaires mènent aujourd’hui des programmes hypersoniques, ce qui confirme l’émergence d’une nouvelle course technologique mondiale.

Ces efforts s’inscrivent dans un contexte international sous tension. Ces missiles, à la fois rapides, manœuvrables et difficilement interceptables, remettent en cause les équilibres stratégiques établis et appellent à une adaptation des doctrines militaires.

L’Europe, à travers sa coopération industrielle et ses ambitions technologiques, affirme ainsi sa volonté de ne pas être dépendante et de participer à la définition des standards de la défense du XXIe siècle.

Visitez dès maintenant le site officiel du groupe Ametra, et rejoignez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer des actualités du secteur !